動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

刀鍛冶

羽岡 慎仁

Haoka Makoto

1989年 東京都生まれ

幼い頃、人気漫画「こち亀」(こちら葛飾区亀有公園前派出所)で主人公の両さん(両津勘吉)が日本刀を作るシーンを読み、『日本刀って作れるんだ』と強く印象に残ったという。高校生のときにテレビで日本刀鍛錬道場(師匠 吉原義人氏の道場)の取材を観て、『こんなにすぐ近くに、こんなにすごい人がいるのか』と衝撃を受け、居ても立っても居られず直接師匠のお宅を訪ね「弟子にしてください」と直談判。高校卒業の後5年間の修行を経て、文化庁主催の美術刀剣刀匠技術保存研修会を修了し、作刀承認を得る。刀鍛冶として初めて出品した日本美術刀剣保存協会主催の新作名刀展(現在の現代刀職展)で新人賞を受賞。その後も努力賞を連続受賞する。師匠の日本刀の様な更なる高みをめざし日々作刀と向き合い精進を重ねている。

羽岡 慎仁さん インタビュー

日本刀の魅力は?

いまだに日本刀を作っている刀鍛冶が居ることを知らない人が結構多いと思います。

作り方はずっと昔から変わってない、自分にはそれが大きな魅力ですね。刀鍛冶って大まかに二通りいるんです。刀が好きで刀鍛冶になった人と、刀を作りたくて刀鍛冶になった人。自分は後者です。

日本刀には昔から美術的な価値があったと思うんです。戦場で「槍と刀、どちらか選べ」と問われたらリーチがある槍を選ぶと思います。戦の時代で日本刀はメインの武器じゃなくてサブだった。でもこうして残ってきたということは、日本刀は武士の魂としてのステータスの他に権威の象徴、褒美や、献上品としての美しさも求められてきたんだと思います。美しい刃文を与えたのもそういう意味があったんだと思います。

今後の目標は?

義人師匠、義一師匠みたいな刀鍛冶になりたいです。

日本刀は作る人の人間性や、その人の生い立ちが現れると思います。人間性もひっくるめてカッコイイと思います。またお二人ともセンスがすごいんです。服にしても料理作るにしても。憧れていろいろ真似しています。師匠が「麻婆豆腐作った」って言うと自分も作ってみたり(笑)

でもそういった全てのセンスが日本刀に出てくるんだと思います。これはいろいろな仕事に言えることかもしれませんが、自分が成長することで自分の作る日本刀も成長すると信じて、これからも一生懸命頑張っていきます。

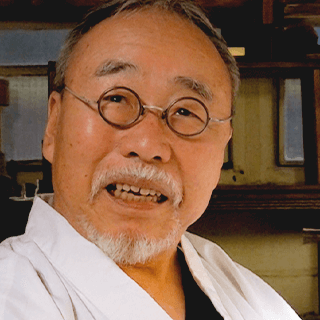

吉原 義人さん

羽岡 慎仁さん

師匠

吉原 義人さん インタビュー

日本刀の魅力は?

刀鍛冶の一番大切な仕事は、鉄を作ること。

他の金属は全部溶かして作るんですが、日本刀の鉄だけは一回も溶けてない。だから普通の金属とは『質感』が全然違います。そしてそれは日本刀の特徴『地鉄の肌模様』となって現れるんです。

もう一つは日本刀独特の刃文の美しさです。金属の温度による化学変化を途中で止めて模様を作ったのが刃文です。それを美しい模様に仕上げるのは大変なこと。そんな素晴らしいことが二つもあります。日本刀だけの世界、他に絶対無いものなんですからね。この二つが大きな魅力です。

お弟子さんを多く取られていますが?

いっぱい来るからしょうがない。そんなにやりたいなら教えてあげたいじゃない。 素晴らしい仕事ですからね。残していかなくちゃいけない。 羽岡くんは真面目で良くやっています。形でも何でも年々良くなっているし、いずれ特賞も獲れる様になると思います。羽岡くんにとっても若い子たちを指導するのは大事です。教えるっていうのはやっぱり何倍も分かっていないと出来ないですよ。

若者へのメッセージ

仕事はもちろん一生懸命やらなくちゃいけないけど、好きになるのが一番良い。 好きになれば一生懸命やりやすい。自分のやるべき仕事を好きになんなくちゃね。 そうすれば一生懸命やったって辛くもないし。楽しくなるんじゃない(笑)

取材を終えて

「気の遠くなるような積み重ね」羽岡さんに密着して感じた刀鍛冶の仕事への印象です。

何度も鋼を沸かしては打つ。折り返しては叩く。日本刀は正しく鍛錬の積み重ねによってのみ生まれることを思い知らされました。そして手鎚一つで丁寧に魂を込めて鍛造された刀身に焼入れを施す。失敗は許されません。神聖な儀式のようにも思えました。やっと完成間近と思ったところ、小さな傷が出てきて全てがお終い。また最初から鋼と向き合う。

羽岡さんは日本刀を作っているときが何より楽しいと言います。刀鍛冶の仕事に誇りをもっていると。弟分のお弟子さんたちにいつも楽しく接している羽岡さんもとても印象的でした。刀鍛冶の厳しい修行のなかで、日本刀作りの魅力を羽岡さんなりに伝えているように感じました。

今回は「前編」・「後編」の二回に分けてお贈りすることになりました。「後編」は日本刀を形造る「火造り」の技、「焼入れ」の奥義、「刃文」の美しさに迫ります。

日本刀

日本固有の鍛治・鍛錬法で作られた刀剣類の総称。その方法とは凡そ、原料に玉鋼を用い芯まで加熱しては叩き延ばしそれを折り曲げてはまた叩き伸ばす「折り返し鍛錬」を幾度も重ねて鍛え上げた、硬い皮鉄と柔らかい芯鉄という2種類の鉄を用いて鍛造すること。そして焼入れによって強靭な刃をあたえることをいう。

「日本刀」という呼称は、北宗(古い中国の王朝)の詩人である欧陽脩の「日本刀歌」に見られる。この詩の中で当時の中国では、すでに日本刀が宝刀として尊ばれていたことが記されている。

平安時代後期から鎌倉時代初期の頃より日本刀は海外で認められ日本から輸出されていたことを示している。今も日本刀は伝統を受け継ぐ刀鍛冶たちの手により美術刀剣として美しく鍛え続けられている。