肥前びーどろ職人

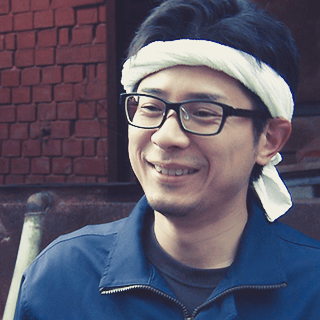

副島 正稚

Soejima Masanori

1982年 佐賀県生まれ

幕末、佐賀藩の科学技術研究施設「精煉方」のガラス窯の技術を受け継ぐ「副島硝子工業」の跡取り。

芸術大学でガラスを学んだ後、一般企業に就職したが、実家の工場に職人がいなくなることを知り、24歳から職人の道へ入る。

「肥前びーどろ」最大の特徴、幻の技法「ジャッパン吹き」を習得するため、日々修練を積む。

副島正稚さん

インタビュー

ガラスの魅力は?

ガラスの器には涼しげなイメージがありますよね?でも、作っているときはメチャクチャ熱いんです。1000℃以上のガラス窯の中では真っ赤に熱せられドロドロに溶けて軟らかいんですが、冷えると石のように硬くなり、透明感のある涼しげな器になります。このギャップが好きなんです。

ガラスは自分が思い描く形になってくれません。完成しても気を抜くと割れてしまいます。

常に手をかけてやらないとダメなんです。でも、手間をかければかけるほど良いものに仕上がるんです。ガラスは、涼しげな素材ですが、その中に職人の手の温もりが感じられる作品を作りたいと思っています。

「ジャッパン吹き」とは?

「ジャッパン吹き」は、肥前びーどろにしかない技法です。

技術の習得が難しく、かつての先輩方の中には、習得できないまま職人を引退された方も多かったと聞きます。

2本の竿を操ったり、上空に掲げたり、動作はパフォーマンスのように見えます。しかし、その動きの全てに意味があります。冷えて硬くなるガラスの性質や重力などの自然の摂理を利用しているため、ガラスに寄り添わなければ完成しません。

現在、「ジャッパン吹き」ができるのは、日本でただ1人、師匠である藤井さんだけです。他の作品が上手くできても「ジャッパン吹き」ができなければ一人前の職人とは言えません。

幻の技法を幻で終わらせないためにも、今はただ練習しかありません。

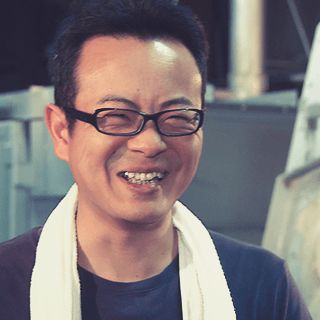

師匠 藤井 崇さん

インタビュー

「ジャッパン吹き」は佐賀県の誇りであり、現在の自分を写す鏡なんです。

今持てる技術の全てをつぎ込んでも、後から見返すと必ず反省点が見つかります。その時の自分の実力を思い知らされます。だからこそ、常に勉強なんです。

副島くんに全ての技術を教えれば、すぐにできると思います。でも、早くできれば上手い職人なのか?と言えば、そうではないと思います。

失敗して、失敗して、そこから見えてくるものがあるんです。遠回りすると思いますが、きっと職人として「分厚い職人」になれると思っています。

そして、近いうちに必ず2人で「ジャッパン吹き」で「肥前燗瓶」を作りたいと思います。

副島 正稚さん

藤井 崇さん

取材を終えて

ガラス窯の前は熱いというより痛みを感じました。そして夏場には、作業場の温度が70℃近くにもなる過酷な仕事です。汗を流す副島さんが教えてくれました。「日本一ビールがおいしい仕事」だそう。

現在、「ジャッパン吹き」の修行中の副島さん。いつか世に出しても恥ずかしくない「肥前燗瓶」ができたら、完成品第1号の燗瓶でお酒を飲むことを約束しました。そう語る副島さんの笑顔は、ガラスが好きで好きでたまらない少年のようでした。

肥前びーどろ

佐賀市の重要無形文化財に指定されているガラス工芸品。江戸時代末期、佐賀藩主・鍋島直正公が西洋式の科学技術を導入するために、現在でいう理化学研究所「精煉方」が設け、その一環で硝子器製造を手掛けさせたのが始まりとされる。

明治36年に精煉方より独立し「副島硝子工業」が創業し、現在、肥前びーどろを製造する唯一の工房となった。最大の特徴は「ジャッパン吹き」。「肥前燗瓶」や「ちろり」などを製作する際に用いる宙吹きの技法の一つ。2本のガラス製の竿を巧みに操り、日本でここでしか見られない技法である。