動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

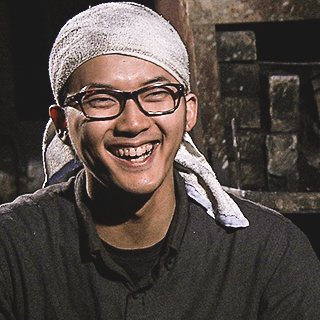

堺打刃物 鍛冶職人

奥上 祐介

Okugami Yusuke

1991年 大阪府生まれ

進学した京都の大学では街づくりを学び、地場産業への関心が高かった。たくさんの職人と話をするうちに、自身が職人になりたいと思うようになっていった。

そうした時、堺市が「堺刃物職人養成道場」を開講、まだ大学院生だったが、すぐに応募をした。知識・実技の研修を経て「田中打刃物製作所」に入社、堺打刃物の鍛治職人として日々修行に励んでいる。

奥上 祐介さん インタビュー

鍛冶職人を志したきっかけは?

大学院の時、地場産業の振興政策を学び、その時に「外側からではなく、自分が職人になって伝統工芸を盛り上げたい」と思い、職人の道に進みました。

弟子入りする前は「職人は一人前になるまで10年」という考え方でした。それは「見て覚えろ」とか、「教えてくれないから時間がかかる」のだと思っていました。しかし、実際のところは、求めている品質が高いため、そのレベルのものを作れるまでに10年もの時間が必要なんだとわかりました。

親方は、よく「職人の目指すところに終わりはない」と言います。1日1日、少しずつ前に進むしかありません。「堺」という刃物産地で育てていただいている以上、その名に恥じないものを作れるように精進したいです。

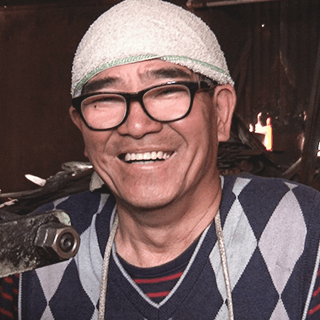

師匠 田中 義一さん インタビュー

堺打刃物の魅力とは?

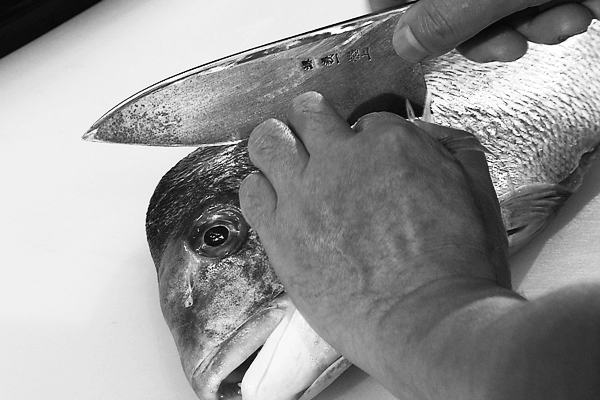

何と言っても世界のどこにもない製法です。地金(軟鉄)と鋼を融かすのではなくて、鋼を沸かし、叩いて鍛えていく。それが最大の特徴であり、切れ味と長く使える耐久性に繋がります。性質の違う2種類の鉄を使うことで、切れ味だけでなくメンテナンスのしやすさも兼ね備えているんです。

「和食を支える道具」という誇りは持ち続けています。和食は特に切れ味を要求されます。生で食べるため、庖丁の切れ味が悪いと食材の細胞を潰し、味が変わってしまうんです。切れ味が良いと、角が立っていて食感が全然違いますよ。魚も野菜もおいしいです。プロの料理人を満足させられる一本を作りたいと思います。

奥上 祐介さん

田中 義久さん

田中 義一さん

兄弟子 田中 義久さん インタビュー

伝統を守るとは?

子供の頃から父の仕事を見てきましたが、実際にやってみて「こんなに難しかったのか」と実感させられました。難しい仕事を、簡単なように見せる技。それこそ、本物の腕を持った職人の証だと思います。

今後は、もっと若い職人の数を増やして、堺打刃物を残していかなければいけません。僕一人では何もできないと思います。奥上くんと二人三脚で良い庖丁を作り、次の世代に繋いでいきたいと思います。

今、職人歴19年目ですが、一人前には程遠いです。鍛冶職人の道のりは長いです。毎日毎日、勉強し続けていきたいですね。

取材を終えて

工房内は炎の熱で汗が溢れ出す。

そんな過酷な環境でも、職人の皆さんは、ただ良いものを作りたいとの思いで、吹き出す汗を拭いながら炎と向き合っていました。

奥上さんは職人になって、料理人が庖丁を使う姿を目で追うようになったそうです。最高の道具を最高の腕を持つ料理人が使う姿は、何ものにも代えがたいものだと目を輝かせていました。

「いつか自分の庖丁を一流の料理人に使ってもらいたい」と語る奥上さん。

その日が来たら、一緒に食事に行くことを約束し、工房を後にしました。その日は、そう遠くない未来でしょう。

堺打刃物

堺打刃物の歴史は、5世紀ごろの大山古墳(仁徳天皇陵古墳)に遡る。

堺市には数多くの古墳があり、その築造のために、クワやスキなどの道具がたくさん必要だった。そのため、鍛冶職人が堺に住み始めるようになったと言われている。

江戸時代に入ると、煙草の葉を刻む煙草庖丁の製造が盛んに。徳川幕府が品質を認め「堺極」の印を受け専売を許可したため、堺打刃物の切れ味と名声は全国へと広がった。江戸時代中期には出刃庖丁が作り出され、その後も食文化と共に多様な庖丁が作られるようになった。

堺の匠たちによって伝承されてきた「堺打刃物」は、時代と共に研ぎ澄まされて今日に至っている。