動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

九谷焼

ろくろ師 山本 浩二

絵付師 山本 秀平

Yamamoto Koji

1988年 石川県出身

Yamamoto Shuhei

1989年 石川県出身

九谷焼の窯元、加賀陶苑の当主、山本芳岳の次男と三男として生まれる。高校卒業後、兄弟で京都府立陶工高等技術専門校(京都陶芸大学校)に進学。兄の浩二はろくろ成形、弟の秀平は絵付けを学ぶ。

卒業後、弟は実家の加賀陶苑へ入社し、父に弟子入り。一方、兄は同じ九谷焼の宮吉製陶所の北川道雄さんに1年間師事し、「型打技法」を学んだのち入社する。2022年には揃って伝統工芸士となった。

兄弟で加賀赤絵の伝統を守りながら、古九谷の青磁の再現や砡質手の復活などに取り組み、次世代にその魅力を伝えている

後編

〜幻の技法に挑む

そして未来へ〜

九谷焼発祥の地、加賀市で誕生した加賀赤絵の伝統を継承する兄弟を紹介。

多彩な美を誇る九谷焼は、陶工の数だけ技法が存在するといわれる。その中に再現不可能といわれてきた幻の技法がある。それは明治、大正期の赤絵の名工、初代 中村秋塘が生み出した砡質手。白絵具で紋様を立体的に盛り上げて描かれる技法の謎に挑み、ついにその再現に成功した。

ベールに包まれた幻の技法の「美」の秘密に迫る。

絵付師

弟 山本 秀平さん インタビュー

先人から学び、それを受け継ぐ

初代 中村秋塘さんが生み出した砡質手を美術館で初めて見た時、白絵具で描かれた紋様が宝石のように輝いていて「どうやって描いたのだろうか?」と不思議に思いました。この技法は再現不可能ということを知り「素晴らしい技法を後世に残したい、自分の手で再興したい」と思ったんです。試行錯誤の末、どうにか再現に成功し、白砡描割という新たな技法に生まれ変わりました。赤絵で培った技術がなければ、再現はできなかったと確信しています。

秋塘さんの作品は、手を抜かず美しいものを作りたいというエネルギーに満ち溢れています。技法を受け継ぐだけでなく、秋塘さんの功績を汚さないように、自分も手を抜かずに美しいものを作り続けたいと思います。

ろくろ師

兄 山本 浩二さん インタビュー

白砡描割を活かす形

白砡描割の作品は、全体を見ると白っぽく見えるため、形が普通だとインパクトがありません。形にこだわることで白砡描割をより一層引き立てることができるんです。作品を見る時は、まず形、その後に絵が目に入るので、形にはとことんこだわっていきたいと思います。

僕が作った器に弟が上絵付けをします。どんな絵が描かれるのか、毎回、想像を超えたものに仕上げてくれるので楽しみなんです。これからも兄弟で技術を高めあって、伝統技法を後世に伝えると同時に、兄弟でしか生み出せない作品を広めていきたいと思います。

山本 浩二さん

山本 秀平さん

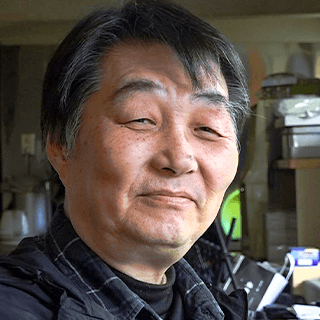

山本 芳岳さん

師匠 父

加賀陶苑 芳岳工房 聖窯

山本 芳岳さんインタビュー

先人の技に磨きをかけて

砡質手の再現のスタートは「なんだこの白い物体は?とんでもない技術だ」と驚いたことから始まりました。どうやって描くのか再現してみたくなる魅力のある技法なんです。弟の秀平が試行錯誤の末、再現に成功しましたが、赤絵を徹底してやっていたからこそ成し遂げることができました。ここからがスタートで、色々な表現をしたいと思いました。その1つが初代 中村秋塘さんも行っていなかった「赤絵との融合」です。優しい色彩の白砡描割と華やかな赤絵を合わせて1つの作品を完成させました。

九谷焼の歴史は、時代に合わせた新しい技法が生まれ、その繰り返しを経て現在の九谷焼に繋がっています。初代 中村秋塘さんの技術がなければ白砡描割は完成しませんでした。先人が残してくれた技術という大きな財産を土台に、現代を生きる我々が磨きをかけて、より良い九谷焼を後世に残していきたいと思います。

取材を終えて

色絵磁器の最高傑作といわれる古九谷は、色遣いや筆のタッチなど、すべてに陶工のエネルギーが満ちていました。古九谷は、わずかな期間だけ作られ消滅しました。その美しさを取り戻すために再興した陶工たちのエネルギーは、並大抵なことではなかったと想像できます。

今回、幻の技法を蘇らせ、新たに白砡描割を生み出した兄弟を取材しました。2人はどんな作業にも手を抜くことはありません。器の表面だけでなく裏面にもびっしりと紋様が描かれています。兄弟が生み出す作品一つひとつに九谷焼に真摯に向き合う兄弟の絆を感じました。

兄弟でしか生み出せない作品には、古九谷を再興させた陶工たちと同じエネルギーが宿っている、そう感じました。

九谷焼

江戸時代前期の1655年頃、加賀の支藩だった大聖寺藩の領内(現在の石川県加賀市山中温泉九谷町)で陶石が発見され、大聖寺藩初代藩主 前田利治が、錬金の役を務めていた後藤才次郎に命じて肥前有田で製陶を学ばせた。

1700年代の初頭に廃窯するまでの間に焼かれたものは「古九谷」とよばれ、日本の代表的な色絵磁器として高く評価されている。

1800年代になると加賀藩営の窯が金沢に開かれ「再興九谷」の時代が幕を開ける。古九谷の再興を目指した吉田屋窯、赤絵細描の宮本屋窯、金襴手の永楽窯など数多くの窯が出現し、それぞれ特徴的な技法が生み出された。

明治時代以降は九谷庄三などの活躍で海外へと輸出されるようになり「ジャパンクタニ」の名で現在も親しまれている。