動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

東京七宝職人

畠山 佳奈

Hatakeyama Kana

1990年 東京都出身

畠山七宝製作所の2代目・畠山弘の長女。

当初は弟子入りを全く考えておらず、大学卒業後は図書館司書として働く。

28歳の時に「父が育ててきた工房を絶やさないようにしたい」と弟子入りを決意。

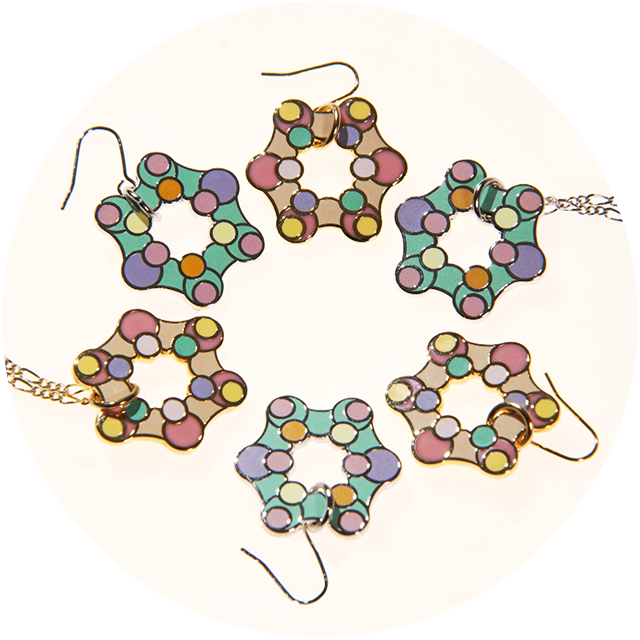

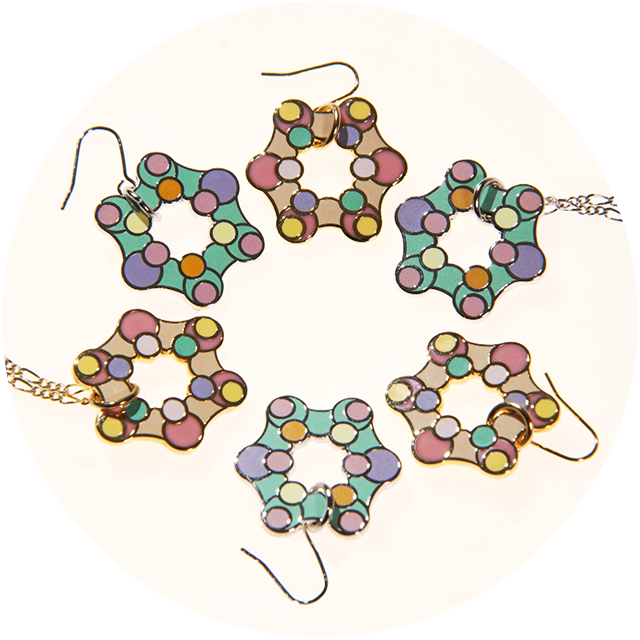

受け継がれてきた技法を学ぶ傍ら、今の時代に合わせた七宝焼アクセサリーを積極的に考案・製作している。

代表作は、お菓子をモチーフにしたアクセサリー。お菓子を食べるように、楽しんで、東京七宝を身につけてほしいという思いで作り上げた。

自分にしかできないことをやる

技術の面ではできないこともまだまだたくさんあるので腕を磨かないといけないと思いますが、技術を身につけることと並行して、SNSでの発信にも取り組んでいるところです。

「七宝のアクセサリー」というジャンルを一から開拓したのは父にしかできなかったことだと思いますが、SNSでの発信や、「自分だったらどんなアクセサリーが欲しいか」という視点でデザインを考えることは私にしかできないことだと思っています。

七宝の魅力を多くの人に知ってもらうことや、東京七宝ならではの新しい方向性を考えていくことに力をいれています。伝統工芸品は敷居が高いイメージがありますが、本当はもっと身近なものだということを知ってほしいです。

七宝は特に生活に取り入れやすい方なので、伝統工芸品に興味を持っていただく入り口になれたらいいなと思います。

ミリ単位の世界の難しさ

小さな製品なので、自分の表現したいことを全部入れてしまうと、かえってごちゃごちゃしたデザインになってしまって伝わらなくなってしまうんです。

シンプルさとデザイン性が両立していて、かつ洗練されたものをいかにして作るかという課題があります。

技術が高ければ当然作れるものの幅は広がりますから、父の技術に追いつきたいです。

東京七宝は釉薬の種類が豊富で、それをどう組み合わせていくかというのがとても重要ですが、地金の材質で使えるものが違ってきたり、経験しないとわからないことがたくさんあります。

アクセサリーは生活必需品ではないので、「これを着けたい!」ってお客様の気持ちを動かす力も必要です。

見た時にお客様のインスピレーションが働くようなものを作っていきたいです。

畠山 佳奈さん

荒川区登録無形文化財保持者 畠山 弘さん

畠山七宝製作所

荒川区登録無形文化財保持者

畠山 弘さん

インタビュー

いい仕事というのは、最後の仕上げで修正がないことをいうんだと僕は思っています。

色を盛るにしても、綺麗に気泡が出ないように、割れないように盛ろうと思ったら高く盛ればいいですが、そうするとその後の作業が大変になるんです。

僕の場合は最後の仕上げでやることが少ないと「いい仕事ができたな」、と思うわけです。

僕が修業していた頃は車のエンブレムや社章なんかを量産する時代でした。

同じものをたくさん作る機会がありましたから、毎日失敗しながら「次はこうやってみよう」というふうに考えることができました。

今はオーダーのものの仕事が多くて、そうすると「次」ってないですから、数をやらせてあげたくても難しいです。

それでも娘には、いずれ東京七宝の全ての技法を身につけて、継承していってほしいです。

取材を終えて

東京七宝は、高度成長期に車のエンブレム・会社や学校の徽章など産業製品として発展した背景もあり、一般的に想像する伝統工芸の職人とは少し違う強みがあると感じた。

それは二つ。一つは制作への向き合い方。作りたいものを作るのではなく、相手が求める以上のものを作ること。もう一つは自分たちで考え対応する力。

2つとも、顧客の要望に応える産業製品として隆盛した時代を経験したから育まれたスキルだと感じた。

今回取材した畠山佳奈さんも、2つの強みを大事にした教えを師匠である父・弘さんから受けている。多くを語らず、決して否定せず、作品と向かい合う環境と時間を提供する指導方法は新鮮だった。これが「自分で考え抜く職人」を育てるのだと強烈に実感でき、佳奈さんの個性と東京七宝の伝統を融合させている。

取材の中で佳奈さんは「着けた人が少しでも幸せを感じるアクセサリーを作りたい」という夢を語ってくれた。10年後、この言葉の解に少しでも近づけたのか、再び聞いてみたい。

東京七宝

6世紀に仏教と共に伝来したと言われ、仏教の7つの宝に匹敵する美しさであることからその名がついた。

東京近辺で七宝焼が作られ始めたのは江戸時代頃、刀の鍔の細工として登場した。

1875年に明治政府で勲章制度が制定され、造幣局で勲章の製造が開始される際に作られた試作品が現在の東京七宝の元祖であると言われている。

同じ形で小さいものを大量に作るため、型で作られた地金を用いた技術が取り入れられるようになる。

主に銅型を用いる際は焼き入れのたびに発生する酸化膜を硝酸と塩酸で洗うキリンス(酸洗い)によって釉薬に独特の透明感が生まれるのも特徴。